Da Diane Arbus a Letizia Battaglia, la passione e il coraggio

di Chiara Trivelli

Titolo e sottotitolo, Sguardo di donna. Da Diane Arbus a Letizia Battaglia la passione e il coraggio, per una mostra a cura di Francesca Alfano Miglietti, che mette insieme più di 250 fotografie di 25 artiste e fotografe nello spazio espositivo della Casa dei Tre Oci, a Venezia, dal’ 11 settembre 2015 al 10 gennaio 2016. Una buona occasione per parlare di donne che fanno e hanno fatto arte. Da Roni Horn a Tacita Dean, da Sophie Calle a Shirin Neshat, da Yoko Ono a Nan Goldin.

Untitled (Isabelle Huppert) 2005/2007

© Roni Horn, Private Collection, Milano

La mostra ha l’intento dichiarato di “orientare lo sguardo e la mente verso un mondo che parla di diversità, responsabilità, compassione e giustizia”1. L’allestimento è firmato dallo stilista Antonio Marras, che ha utilizzato elementi scenici (vestiti, armadi, cavalle teatrali) presi in prestito dai depositi del Gran Teatro La Fenice, per realizzare uno spazio espositivo che si propone come spazio scenico dall’atmosfera al contempo intima e sontuosa, preziosa e familiare, ‘calda’, come a raccontare il dietro le quinte di una dimora storica. Alle bianche pareti del white cube, Marras contrappone pareti color bordeaux per le stanze minori, carta da parati e/o grandi spennelate su quelle degli androni principali. Con tanto di finti segni lasciati dal tempo, saltuariamente accostando, ai quadri delle foto, rettangoli analoghi dipinti sul muro di una tonalità più scura, come se alcuni quadri fossero stati rimossi e ve ne fosse rimasta una traccia fantasma.

Teignmouth Electron, Cayman Brac (underneath) 1999

The artist’s collection

© Tacita Dean courtesy the artist and Frith Street Gallery, London and Marian Goodman Gallery, New York/Paris

Fra le prime opere che incontriamo c’è la sequenza di 5 fotografie di Roni Horn (New York, 1955), che immortalano 5 diverse e altrimenti impercettibili microespressioni facciali dell’attrice Isabelle Huppert. La sequenza fa parte di un progetto più ampio che comprende venti sequenze di cinque foto ciascuna, in ognuna delle quali alla Huppert la Horn ha chiesto di interpretare uno dei suoi personaggi: “in questo modo il suo viso esprime personalità che non esistono nella realtà, ma solo nei film”2, si legge sul pannello esplicativo che accompagna l’opera. La messa in discussione della fisiognomica diventa per un’artista quale la Horn, nota per la sua natura androgina, i cui lavori (fotografie, disegni, sculture e installazioni) giocano sull’ impossibilità del doppio, sullo scarto fra trasparenza e riflesso, sui paradossi dello specchio, strumento per la messa in discussione del concetto stesso di identità. Come gli impressionisti hanno rivelato la natura mutevole e vibrante del paesaggio, al contempo uno e molteplice, così già nella serie fotografica You are the weather (1994-1996), in cui “l’amica Margret viene fotografata in centodieci modi diversi e solo apparentemente ripetitivi”3, la Horn aveva visto in ogni volto un paesaggio mutevole. Uno nessuno centomila. Nelle sue opere, l’identità che si frantuma apre al paesaggio complesso della pluralità.

Aujourd’hui ma mère est morte/My mother died today 2013 © Sophie Calle/ADAGP, Paris 2015, courtesy Galerie Perrotin, Paris

Una delle stanze al piano terra è dedicata all’artista britannica Tacita Dean (Canterbury, 1965), per la quale la fotografia è uno dei media attraverso cui sviluppare un discorso complesso sulla soglia fra documentazione e narrazione. La Dean utilizza e riealabora materiale d’archivio – siano essi documenti come foto o film, siano esse storie realmente accadute – per creare nuove narrazioni in cui l’elemento poetico è ancorato al reale. Storie dimenticate o marginali che diventano storie esemplari, potenti, attraverso la loro riscrittura come immagini. Nella mostra Sguardo di Donna sono presentate alcune foto dalla sua Teignmouth Electron Series. La serie fa parte di un corpus di opere intitolato Disappearance at sea (progetto a cui La Dean lavora dal 1996)eracconta/testimonia la storia di Donald Crowhurst, commerciante inglese in difficoltà economiche che decise di prendere parte alla prima edizione del Golden Globe Race nel 1968 pur essendo un velista dilettante e senza esperienza. La gara prevedeva una regata in solitaria intorno al mondo senza scalo, ma l’imbarcazione di Crowhurst, il trimarano Teignmouth Electron, si rivelò ben presto un’imbarcazione non adatta all’impresa. Ciononostante Crowhurst non comunicò all’esterno le sue difficoltà, al contrario costruirì un vero e proprio inganno comunicando false posizioni alla giuria. Crowhurst non fece mai ritorno. Il suo Teignmouth Electron fu trovato abbandonato alla deriva al largo delle isole Bermude circa 9 mesi dopo il giorno in cui Crowhurst era salpato, venne trainato in Giamaica e abbandonato su una spiaggia dell’isola di Cayman Branc. Ed è qui che Tacita Dean lo ritrae, le sue foto raccontano la figura di Donald Crowhurst attraverso l’immagine, nitida e al contempo remota, del relitto della sua barca abbandonato sulla spiaggia. Ed è impossibile non pensare il riferimento alla tragica, tormentata figura di Bas Jan Ader (1942-1975), artista olandese che morì disperso in mare durante una traversata in solitario dell’Atlantico, concepita come parte di una performance intitolata In Search of the Miraculous. Riscoperto a partire dagli anni Novanta, Bas Jan Ader è diventato mito e figura dell’artista contemporaneo, del performer che non soltanto segue un ideale estetico ma incarna e paga sulla propria pelle la scelta radicale di fare arte, intesa come esperienza profonda di conoscenza fino al limite ultimo di sacrificare ad essa la propria stessa vita. Oltre la separazione di arte e vita, oltre la contemplazione romantica dell’uomo solo davanti al mare (Caspar Davis Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1918), il senso di impotenza dell’uomo di fronte all’infinito, lungi dall’essere percepito come dolce naufragare, nell’opera della Dean si tramuta in una sfida destinata a fallire per uomini soli e senza fama, la cui scomparsa segna al contempo e paradossalmente la loro comparsa al mondo. È nel loro scomparire che queste forme di vita appaiono, vengono rivelate. E’ nella loro scomparsa, la loro potenza. Bella la citazione della Dean riportata ad accompagnamento dell’opera: “Niente è più spaventoso di non sapere dove stai andando, ma poi di nuovo nulla può essere più soddisfacente che constatare che siete arrivati da qualche parte senza un’idea chiara del percorso”4.

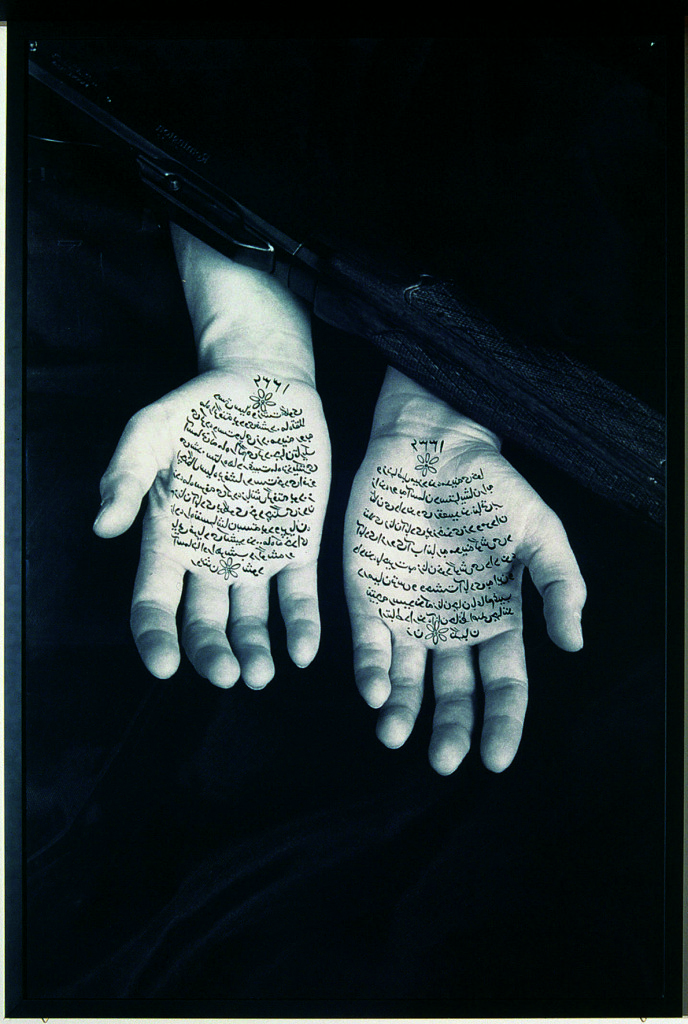

Stories of a martyrdom (From the series Women of Allah) 1994

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino. Photo by Cynthia Preston

© Shirin Neshat, courtesy the artist and Gladstone Gallery, New York/Brussels

Sempre sulla questione del rapporto fra fotografia e narrazione, nello specifico fra fotografia e scrittura/testo, uno dei confronti interessanti proposti dalla mostra è quello fra l’opera dell’artista francese Sophie Calle (Parigi, 1953) e l’iraniana Shirin Neshat (Qazvin, 1957). Artiste distanti fra loro per provenienza e aspirazione, l’una definita “un’ artista in prima persona”5, l’altra invece che sembra porsi come portavoce delle istanze di un mondo, quello delle donne islamiche, entrambe espongono un corpo inteso come costrutto culturale, corpo su cui si iscrive una storia, corpo inscindibile dal linguaggio. Alla serie autobiografica True Stories, Sophie Calle aggiunge ‘10 storie’ già realizzate e raccolte sotto il titolo The Hausband. Si tratta di dieci ‘coppie’, ciascuna costituita da una fotografia e un testo, attraverso cui la Calle propone dieci momenti della storia di una relazione, la sua relazione con un uomo. Dal rapporto col padre a quello con gli amanti e il marito. Nella mostra Sguardo di Donna, sono esposti due di questi momenti: al primo piano, quasi nascosto, il ‘capitolo’ The Divorce; mentre al secondo piano, nella stessa stanza dove sono esposte le fotografie della Neshat, il ‘capitolo’ Amnesia. Accanto ad esso, un’opera del 2013, Aujourd’hui ma mère est morte/My mother died today. Ne Il Divorzio, la fotografia mostra un uomo senza volto nell’atto di urinare aiutato da mani femminili. Il testo sopra la foto inizia dichiarando ‘nei miei fantasmi, nelle mie fantasie, sono io l’uomo’6;continua dunque raccontando quello che era diventato un rituale di coppia, lei che tiene in mano il pene di lui mentre urina. La foto è stata scattata in studio, la situazione ricostruita su richiesta dell’artista, come ‘souvenir’ della coppia nel giorno della firma del divorzio. In Amnesia, l’artista dichiara di non ricordare il colore degli occhi e l’aspetto del pene dei suoi amanti; la foto mostra un corpo maschile, di nuovo senza volto, che cela il proprio sesso. Il testo continua raccontando che gli sforzi compiuti dall’artista/moglie (‘épouse’) contro l’amnesia, l’hanno condotta infine al risultato ironico di ricordare solo il colore degli occhi di lui (ma non l’aspetto del suo pene). L’ironia della Calle sembra rivolgersi con disinvoltura e distacco verso i truismi della psicanalisi 7… In Aujourd’hui ma mère est morte, la Calle torna sul tema della madre e quello ricorrente della morte della madre. La foto mostra verticalmente una scultura di donna dormiente sul prato. Il testo, scarno ed essenziale, riporta un rituale privato destinato ad estinguersi: l’annotazione sul diario della morte della propria madre, tradizione familiare di cui l’artista è l’ultima depositaria in quanto senza figli.

La Calle costruisce le sue storie accostando fotografia e testo, realizzando libri e installazioni in cui quest’accostamento costituisce l’unità narrativa della struttura del racconto. Ogni unità è costituita da una fotografia e un testo, è una coppia. Ogni coppia si configura come il microracconto di un rituale performativo in cui l’artista è sulle tracce dell’altro, in cui l’altro, e nello specifico il maschile, viene seguito, investigato e puntualmente mancato. La Neshat integra invece il testo nella fotografia, il rituale nell’atto stesso dello scrivere, la calligrafia. Le sue fotografie incarnano l’altro. Mostrano per lo più donne identificabili come musulmane perché indossano il chador, l’hijab, le vesti imposte dalla regola/tradizione islamica, con la pelle dei frammenti di corpo che la religone autorizza siano visibili, il viso, le mani, i piedi, ricoperta di scrittura parsi, la calligrafia persiana. Queste sono le parti del corpo che tradizionalmente le donne islamiche si tatuano con motivi geometrici e/o floreali in occasione di cerimonie e feste, e in particolar modo in occasione del matrimonio, quando al tatuaggio all’henné, l’unico permesso dall’Islam perché di origine naturale e non permanente, viene dedicata un’intera giornata, essendo praticato non solo come abbelimento del corpo ma perché considerato di buon auspicio, un vero e proprio rito, volto a sprigionare/rivelare la sensualità/fecondità della sposa. Su questi frammenti di corpo, iscritti sulla loro pelle, nelle opere della Neshat, non vi sono tuttavia fiori o abbellimenti, ma “frammenti di poesie persiane riguardanti temi come l’esilio, l’identità, la femminilità e il martirio, o ancora parole e dichiarazioni di scrittrici femministe iraniane quali Tahereh Saffarzadeh, Forugh Farrokhzad, Parvin E’tesami”8. La Neshat interviene sull’immagine tradizionale della donna islamica, e in particolare iraniana, destabilizzandola, rendendola marcatamente inquietante, un’immagine fallica. Nelle sue foto, le donne appaiono spesso armate, i veli celano pistole, paventando così il riscatto, il dolore e il terrore di donne senza uomini, questo il titoto del fim, il suo primo lungometraggio, che alla Neshat è valso il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2009. Vissuta in Iran fino all’età di 16 anni, la Neshat ha trascorso gran parte della sua esistenza a New York. Con lo sguardo strabico di chi è fuori e dentro una cultura d’appartenza, la Neshat è riuscita a rendere l’estraneità e la rivalsa (nella percezione comune) di donne alla ricerca di sé: pistole puntate.

Dream: Project In Una Parola 2009.

Photo by Daniele Nalesso

©Yoko Ono, courtesy Fondazione Bonotto, Molvena

Trixie on the cot, New York City 1979

© Nan Goldin, courtesy the artist and Guido Costa Projects, Torino

Altro confronto inedito proposto dalla mostra quello fra le fotografie di di Yoko Ono (Tokyo, 1933) e quelle di Nan Goldin (Washington, 1953). Due artiste che rappresentano due generazioni, due New York: quella yippie degli anni ’60 e ’70, e quella degli anni ’80, con i suoi eccessi, le sue derive punk, segnata irrimediabilmente dal conclamarsi di una malattia fino allora sconosciuta, l’AIDS, e con essa dalla battuta d’arresto di quella che sembrava essere stata conquistata come una libertà senza limiti, la libertà sessuale. Per entrambe le artiste, la fotografia è documento, sul confine sottile di vita vissuta da una parte, di perfomance e/o interventi artistici dall’altra. Se le foto della Goldin, “sature di colore”9, sembrano raccontare la discesa negli abissi dell’ambiente della controcultura americana, un mondo marginalizzato e stigmatizzato dalla società puritana e perbenista come maledetto, saturo di droghe e alcol, popolato da prostitute, drag queen e gente emaciata, quelle in bianco e nero della Ono riconducono all’origine e ai primi anni della controcultura, riconducendo al contempo l’idea di tragressione al suo significato al di là di qualsiasi idea di degenerazione. In mostra sono esposte le celebri foto che la ritraggono con John Lennon in occasione del loro Bed-in for Peace, una sorta di ‘sit-in a letto per la pace’. Quando si sposarono, nel 1969, Lennon e la Ono decisero infatti di accogliere i giornalisti 12 ore al giorno per una settimana in una lussuossa suite di hotel. Disattendendo le loro aspettative voyeristeche, giocando e ponendo in questione la definizione stessa di ‘sensazionale’, i giornalisti si ritrovarono di fronte i due novelli sposi seduti a letto in pigiama a “parlare d’amore e di pace universali”10. E ancora, realizzato a 40 anni di distanza da quella performance, nell’anno in cui la Ono ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla 53° Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, la mostra propone alcune delle fotografie che documentano Dream: Project In una parola (2009). Il progetto In una parola, di cui Yoko Ono è stata la prima interprete, a cura di Fuoribiennale e Archivio Bonotto con R’evolution Life, prevedeva che “grandi esponenti della contemporaneità – dal mondo dell’arte a quello della musica, della moda, della letteratura e dell’architettura””11 – ‘autografassero’ un manifesto, da distribuire/disseminare su scala nazionale, con su scritta una sola parola a loro scelta. DREAM è stata la parola scelta da Yoko Ono. Nell’ estate del 2009, questa ha campeggiato sui muri e lungo le strade delle maggiori città italiane così come nei piccoli centri,in quella che potrebbe essere definita una campagna di sensibilizzazione pubblica: l’invito a sognare. Torna alla mente, allora, una delle istruzioni contenute in Grapefruit, lo straordinario libro realizzato dalla Ono e pubblicato per la prima volta in Giappone già nel 1964: “A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality””12. In Grapefruit, la Ono ha coniugato la millenaria tradizione degli haiku alle istanze della performance contemporanea, realizzando un “manuale di istruzioni per l’arte e per la vita” 13, che propone non opere d’arte intese in quanto oggetti, ma compone azioni ed eventi potenziali, al contempo divertenti e poetici, la cui natura ha a che vedere con il desiderio. Passato alla storia come uno dei primi esempi di arte concettuale, Grapefruit è un’operazione che rimanda allo spettatore una sua qualsivoglia risoluzione. Come non pensare allora, soprattutto, a Imagine, la celeberrima canzone pubblicata nel 1971 da John Lennon, il quale ha ammesso di aver tratto spunto proprio da Grapefruit nel comporla. In un’altra delle istruzioni contenute in quest’ultimo, intitolata Cloud piece e datata primavera del 1963, Yoko Ono scriveva 14:

Imagine the clouds dripping.

Dig a hole in your garden to

put them in.

In conclusione, citiamo le opere delle due fotografe a cui rimanda il titolo della mostra, a segnare un arco, piuttosto che temporale, sopra il vasto ambito della fotografia sociale, esempi di passione e coraggio anticonformista e anti-omologazione. Diane Arbus (New York, 1923-1971), di origine borghese benestante, in un’epoca in cui l’emancipazione delle donne era ancora lontana, nel 1957 lascia lo studio di fotografia di moda fondato con il marito e sceglie di rivolgere il suo sguardo altrove. Abbandona il rassicurante ambiente d’origine e le sue convenzioni, per condursi fra miseria e squallore della New York più povera. Nota come ‘la fotografa dei freaks’, i suoi scatti restituiscono potenza e poesia all’immagine di chi viene comunemente marginalizzato come ‘anormale’. E Letizia Battaglia (Palermo, 1935), le cui fotografie denunciano violenza e brutalità dei delitti di mafia, ma anche raccontano la dignità, il dolore e l’orgoglio del popolo siciliano e delle sue donne.

Omicidio sulla sedia, Palermo 1975

© Letizia Battaglia

Girl in her circus costume, MD, 1970 © The Estate of Diane Arbus LLC,

courtesy M. & E. Woerdehoff von Graffenried, Paris

In mostra presenti anche fotografie di: Martina Bacigalupo, Yael Bartana, Margaret Bourke-White, Lisetta Carmi, Lucinda Devlin, Donna Ferrato, Giorgia Fiorio, Zanele Muholi, Catherine Opie, Bettina Rheims, Tracey Rose, Martha Rosler, Chiara Samugheo, Alessandra Sanguinetti, Sam Taylor-Johnson, Donata Wenders, Yelena Yemchuk.

NOTE

(1) In Comunicato stampa della mostra: http://www.treoci.org/files/donne/1_Comunicato_Stampa.pdf

(2) In Brevi storie delle opere in mostra, testi dei pannelli esplicativi: http://www.treoci.org/files/donne/4_Testi_pannelli_Storie_25_Autrici.pdf(3) Ibidem.

(4) Ibidem.(5) Alfred Pacquement, citato in Martine Delvaux, Sophie Calle: Follow me, in Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, numero 7, primavera 2006, p.154. Consultabile on-line all’indirizzo:http://www.erudit.org/revue/im/2006/v/n7/1005522ar.pdf(6) Traduzione mia: nella versione inglese dell’opera, Sophie Calle scrive “In my fantasies, I am a man”, mentre in quella francese “Dans mes fantasmes, c’est moi l’homme”.

(7) Cfr. Martine Delvaux, Sophie Calle: Follow me, in Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, numero 7, primavera 2006, pp.151-156.

(8) In Brevi storie delle opere in mostra, testi dei pannelli esplicativi: http://www.treoci.org/files/donne/4_Testi_pannelli_Storie_25_Autrici.pdf

(9) Ibidem.

(10) Ibidem.

(11) In Comunicato stampa della Fondazione Bonotto: http://www.fondazionebonotto.org/it/events/2.html

(12) InYoko Ono, Grapefruit: A Book of Instructions and Drawings by Yoko Ono (1964), Simon & Schuster, New York 2000.

(13) Questo il sottotitolo del libro nella sua traduzione italiana: Yoko Ono, Grapefruit. Istruzioni per l’arte e per la vita, Mondatori, Milano 2005.

(14) Ibidem.